Чем дальше уходит от нас война, тем весомее становятся воспоминания ее непосредственных участников. Поэтому каждое новое открытие таких рукописей становится еще одним «кирпичиком», показывающим поведение человека на войне и закрывающим белые пятна нашей истории.

Рукопись воспоминаний была написана Викентием Ивановичем Ригиным в 1976 г., когда еще были свежи все воспоминания и живы многие участники тех далеких событий. Из-за массы бюрократических и технических проволочек административного аппарата и различных издательств, куда обращался Викентий Иванович, окончательный и значительно сокращенный вариант появился уже после 1985 г. Однако, эти воспоминания так и не смогли увидеть свет до распада Советского Союза.

После смерти автора экземпляр рукописи был передан в одну из ветеранских организаций, однако публикация этих воспоминаний не состоялась. Возможно, они так и остались бы пылиться где-то на полке, если бы не помог случай.

Поисковая работа по уточнению обстоятельств гибели экипажа самолета-бомбардировщика 24-го сбап старшего лейтенанта Л. В. Баранникова привела меня, как представителя научно-исследовательской группы военной истории «Рубон», в городской поселок Шерешево Пружанского района Брестской области. К сожалению, поселковые власти, кроме официальной информации, пояснить что-либо по истории захоронения экипажа не смогли. Но посоветовали обратиться в поселковую школу, которая имеет свой музей. Именно здесь увлеченные своим делом учитель истории, краевед Шерешево Тереса Викторовна Пономарь и директор Шерешевской средней школы Оксана Иосифовна Пернач, историк по образованию, оказали неоценимую помощь в поиске. С их легкой руки и начался второй путь этой, в свое время так и не увидевшей свет, книги. Тереса Викторовна рассказала, что поиском и перезахоронением экипажа бомбардировщика в шестидесятые годы занимался бывший директор школы Викентий Иванович Ригин, который во время войны партизанил в Ружанской пуще. Воевал он как раз в тех местах, где упал сбитый в июне 1941 г. самолет и где был первоначально похоронен экипаж. Про советских летчиков Викентию Ивановичу рассказала жительница поселка Шерешево, бывшая партизанская связная Валентина Андреевна Абчинец, возле родного хутора которой и погибли авиаторы. Оказалось, что Викентий Иванович после войны написал свои воспоминания про то суровое время, которые так и не успел опубликовать при жизни. Все эти годы воспоминания отца бережно хранил его сын Александр Викентьевич.

После консультации научным сотрудником НАН Беларуси, руководителем группы “Рубон” Д. Киенко и исторической оценки найденного материала рукопись наконец смогла увидеть свет.

* * *

Викентий Иванович Ригин встретил Великую Отечественную войну 22 июня 1941 г. в укрепрайоне против г. Остроленка в должности командира взвода пулеметной роты 151-го стрелкового полка.

Он родился 9 июля 1918 г. в д. Острецово Междуреченского района Вологодской области. Русский, член ВЛКСМ. Окончив III курс рабфака при Вологодском ветеринарном институте и курс Вологодского учительского института в 1937 г., он в сентябре 1939 г. добровольно поступил в Ленинградское пехотное училище имени С. М. Кирова. В декабре 1939 г. был переведен в Смоленское военное стрелково-пулеметное училище.

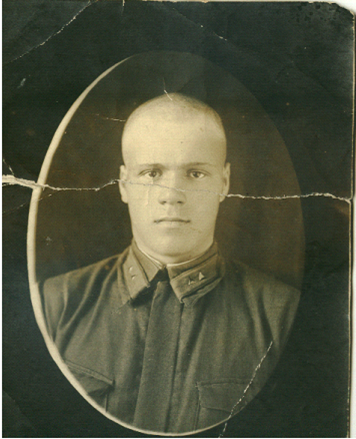

Курсант Смоленского стрелково-пулеметного училища В. Ригин

В июне 1941 г. Ригин, как и многие его однокурсники, досрочно был выпущен из военного училища с присвоением воинского звания лейтенанта и направлен в 10 армию Западного Особого военного округа. Здесь он попал служить в 151-й стрелковый полк 8-й стрелковой дивизии 1-го стрелкового корпуса, размещавшегося в районе местечка Стависки, что северо-восточнее районного центра г. Ломжи.

В. Ригин и его бойцы, фото сделано после прибытия в часть в июне 1941 г. в 151-м стрелковом полку

После тяжелых боев первого дня войны 23 июня полк начал отходить на новые рубежи. При отступлении во время авианалета Викентий Иванович был контужен. Его заметили и подобрали солдаты 310-го сп 8-й сд. С ними он дошел до Слонима, где при переправе через р. Щара был ранен. Попал в окружение. В августе 1941 г., скрываясь в лесах западнее г. Слонима, организовал из красноармейцев партизанскую группу, которая вела самостоятельные боевые действия и несколько раз меняла свой состав и командиров.

В партизанском отряде В. И. Ригин с 05.05.1942 г. занимал следующие должности: командир группы до 15.08.1942 г., политрук роты до апреля 1943 г., помощник командира отряда по разведке до ноября 1943 г. С ноября 1943 г. и до прихода РККА – помощник начальника штаба по разведке бригады имени Пономаренко Брестского соединения.

С 12 июля по 15 августа 1944 г. работал уполномоченным ЦК КП(б)Б по расформированию партизанских бригад и отрядов.

15 августа 1944 г. был направлен в районный центр Шерешево, где работал учителем и директором школы до июля 1978 г.

Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени, медалями «Партизану Отечественной войны» I степени, «За

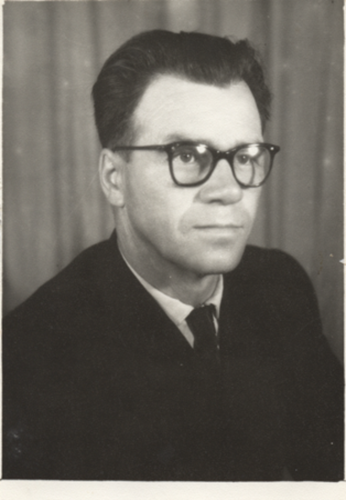

В. И. Ригин в 1970-е гг.

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда» и другими.

В. И. Ригин с супругой и военкомом Пружанского района на кладбище партизан в Гута-Михалине

В. Ригин с супругой на крыльце дома. Конец 1970-х гг.

Умер 8 марта 1995 года. Похоронен в г. п. Шерешево Пружанского района Брестской области.

Несмотря на то, что эта книга шла к читателю более сорока лет, за столь долгий срок она нисколько не потеряла своей актуальности, а даже наоборот приобрела еще бóльшую ценность.

Эта книга – своеобразная краткая история партизанского движения в Беларуси на примере одной партизанской бригады конкретного региона. Уникальность издания заключается в том, что воспоминания написаны непосредственным участником описываемых событий.

Простым и доступным языком Викентий Иванович, прибывший молодым лейтенантом за несколько дней до начала войны в часть под Белостоком и переживший все от первого до последнего дня, рассказывает о народной поддержке борцов с фашистами и полицаями, о трудностях и, зачастую, неоднозначности борьбы в тылу врага, о тонкостях и нюансах ведения партизанской войны. В непростых условиях происходило формирование первых отрядов народного сопротивления. В своей книге он показывает реальную, без прикрас, жизнь и боевую деятельность партизан, действовавших в районе Коссово – Ивацевичи – Слоним – Береза – Пружаны, их зачастую не особо героические будни.

Воспоминания дают ответы на многие вопросы о партизанском движении и бытовом укладе жизни партизан. Можно проследить этапы зарождения, развития и становления партизанского движения в западных областях Беларуси.

В дошедших до нас 24 главах воспоминаний можно узнать, как пережили окруженцы первую, самую страшную зиму, как выстояли в блокаде против значительно превосходящих сил карателей, как проверялось и готовилось партизанское пополнение, как боролись с посланными шпионами и что делали с мародерами, откуда в отряде взялась типография и как появилась партизанская пушка, где партизаны доставали продукты и взрывчатку, где брали медикаменты для раненых. Интересно пишет автор о Василии Алисейчике – советском военном разведчике, с которым ему довелось вместе воевать и который впоследствии послужил прототипом одного из главных героев в многосерийном художественном фильме «Вызываем огонь на себя». Обо всем этом Викентий Иванович правдиво рассказывает на страницах своей рукописи.

Территория оккупированной республики на тот момент была довольно разнородной. Имелась так называемая «граница Рейха», где стояли немецкие пограничные посты, и была пограничная зона. В городах размещались немецкие гарнизоны. В деревнях располагались отряды самообороны белорусских коллаборационистов и полицейские формирования, набиравшиеся из местного населения. Севернее партизанских соединений находились отряды польской Армии Крайовой (АК), а южнее – отряды Украинской повстанческой армии (УПА). Таким образом, в жизни на оккупированной территории западных областей Белоруссии существовало множество противоречий и опасностей, как для партизан, так и для мирного населения.

Воспоминания дополнены мной списками личного состава партизанского отряда «Советская Белоруссия» и бригады «им. Пономаренко» Брестского соединения, в которую со временем вырос отряд. Тем самым высвечено имя каждого партизана, личная история которого в той или иной степени оказалась связанной с воспоминаниями В.И. Ригина. Необходимо отметить большую помощь в оформлении рукописи, оказанную старшим научным сотрудником Брестского областного краеведческого музея Марией Алексеевной Кучук, которая помогла подобрать уникальные фотографии этой партизанской бригады из фондов музея.

Список использованных источников

1. Ригин, В. И. 1060 дней в тылу врага. Партизанское движение в районе Слоним – Ивацевичи – Пружаны 1941–1944 гг. / В. И. Ригин – Минск : Рубон ; Смоленск: Хартекс, 2019. – 200 с.

2. Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ) – Ф. 1401. Оп. 1. Д. 207.

3. Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ) – Ф. 1401. Оп. 1. Д. 288.

4. Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ) – Ф. 1401. Оп. 1. Д. 289.

5. Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ) – Ф. 1401. Оп. 1. Д. 290.

6. Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ) – Ф. 1401. Оп. 1. Д. 291.

7. Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ) – Ф. 1401. Оп. 1. Д. 292.

8. Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ) – Ф. 1450. Оп. 2. Д. 371.

9. Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ) – Ф. 1450. Оп. 2. Д. 372.

10. Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ) – Ф. 1450. Оп. 2. Д. 443.

11. Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ) – Ф. 1450. Оп. 2. Д. 445.

12. Фотоматериалы и документы из фондов Брестского областного краеведческого музея.

Авиационный инженер,

научно-исследовательской группы

военной истории и археологии «Рубон»

Виталий Нелихов